住宅をはじめとする建築物には、いま高い断熱性能と省エネ効果が求められています。

特に、断熱性能は四季があり一年を通して気候の変化が大きな日本において、快適に過ごすには欠かせない性能のひとつです。

そこで今回は断熱性能について、その評価に使われている指標についてご紹介します。

- 1 家づくりをするまであまり聞かない、断熱性能とは?

- 1-1 断熱しないと住まいはどうなってしまうのか

- 1-2 断熱性能の高い住宅が得られるメリット

- 1-3 どうすれば住まいの断熱性能は上がるのか

- 2 断熱性能を表す主な指標の「UA値」

- 2-1 建物から熱が逃げる「逃げやすさ」を表すのがUA値

- 2-2 UA値は地域によって基準が異なる

- 3 区分1

- 3-1 断熱性能等級は省エネ性能の評価に大きく関係する

- 4 UA値と関連するその他の指標

- 4-1 住宅の気密性能を表す「C値」

- 5 家の中から外に熱がどの程度逃げるのかを表す「Q値」

- 5-1 建物への日射熱の入りやすさを示す「ηAC値」

- 6 断熱性能に目を向けて、賢い家づくりを楽しもう

家づくりをするまであまり聞かない、断熱性能とは?

断熱しないと住まいはどうなってしまうのか

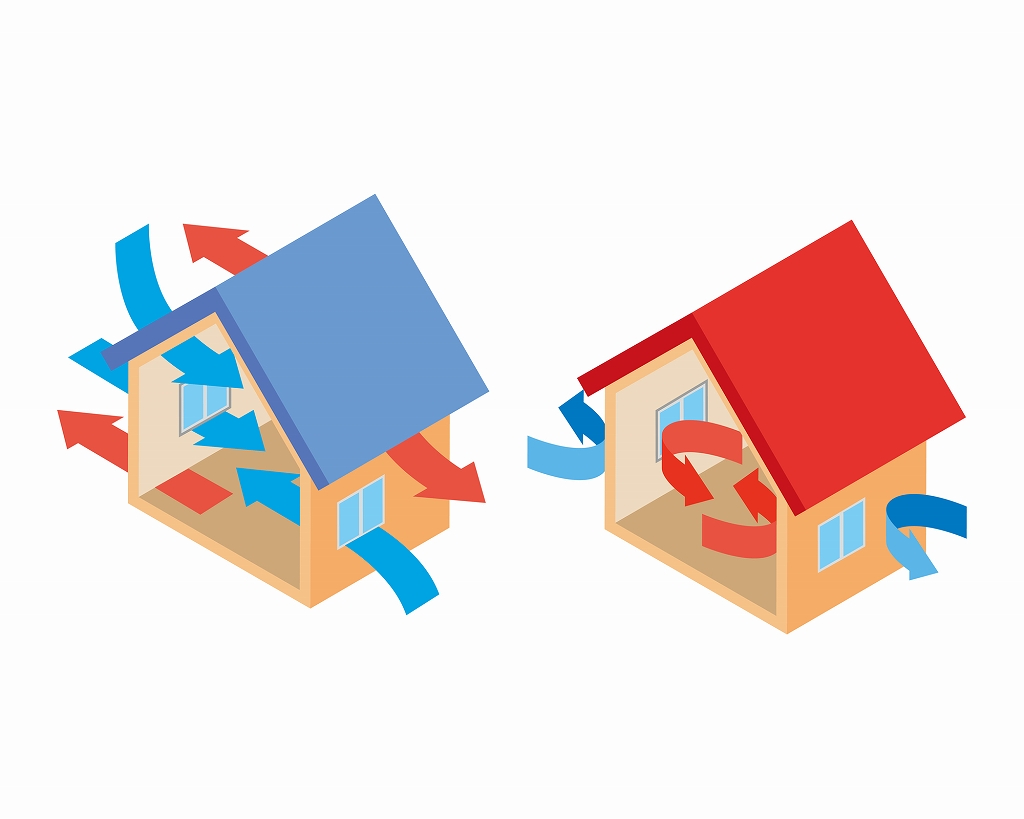

基本的に「熱」は温度の高いところから温度の低いところへ逃げる性質を持っています。

断熱対応をしていない場合、例えば冬に暖房器具を使用したとしても、天井付近から温めた空気が冷たい床下へ逃げて行きます。

断熱をしなければ、せっかく電気代を払って室内を温めようとしても効果を感じることはできません。

住宅の場合は、外壁、屋根、窓回りなどの外皮部分に断熱材を使用し、室内の空気が外へ逃げにくく、また外からの熱が中へ侵入しにくくするのが断熱の役割です。

断熱性能の高い住宅が得られるメリット

住宅の内外を熱移動を防ぐ断熱性の高い住宅は、夏は涼しく冬は温かく過ごすことができます。室内の温度変化が少なく一年を通して快適に過ごせるのが大きな特長です。

また、外気の影響を受けにくいため、暖房やエアコンなどの使用を抑えても比較的長い時間快適な温度を保つことができます。空調設備の使用時間を少なくすることにより、光熱費の削減にもつながります。

さらに、断熱性能の高い住宅は、室内温度のを快適な温度に保つことにより、急激な温度変化により血圧が変動し、脳梗塞や心筋梗塞を引き起こすなどといった健康被害の危険があるヒートショックを予防する効果があります。

室内の温度を一定に保つことは、省エネかつ快適に過ごせるだけでなく、健康な暮らしにも役立ちます。

どうすれば住まいの断熱性能は上がるのか

主に外皮(外壁、屋根、窓など)に対して断熱対策を施すことで、住宅の断熱性能は上がります。

断熱性能は断熱材の良しあしだけでなく、さまざまな箇所への配慮を積み重ねることで高まります。

断熱材だけで比較すると、床・壁・天井で使用する断熱材の種類や厚みで性能が変わります。厚みを持たせることで同じ種類の断熱材でも性能を上げることができます。

他にも、例えば屋根であれば太陽光の熱を遮るための庇や軒を設けたり、窓であればサッシを木製でなく金属に、ガラスの素材を日射熱を通しにくくするLow-Eガラスを取り入れる、単層窓でなく複層にすることでより断熱効果を高めることにつながります。

断熱性能を表す主な指標の「UA値」

建物から熱が逃げる「逃げやすさ」を表すのがUA値

前述した「高断熱」である性能を具体的にする指標として、UA値を使用します。

UA値とは建物における「熱の逃げやすさ」を数値にしたものです。外皮熱還流率と呼び、床、外壁、天井、窓、屋根といった家の外に面している外皮から、どの程度の熱が逃げるのか?の平均を算出しています。

UA値は、外気に接する部分(外皮)から外へ逃げる総熱量を、外皮の総面積で割って求めます。この時のW/㎡は熱量/面積、Kは室内と外の温度差1℃を表しています。

UA値が低いほど熱が逃げにくい、つまり断熱性能が高いことを表します。

UA値の計算式

UA値(W/㎡・K)=建物の熱損失量の合計(w/k)÷外皮面積(㎡)

UA値は地域によって基準が異なる

UA値は、日本国内の地域によって基準値が異なります。同じ時期でも地域によって寒暖差があり、それらを加味した推奨値の設定がされています。北海道と沖縄を同条件の数値を使用して性能を判断するのは難しいためです。

そのため国土交通省では全国を8か所に分類し、それぞれに推奨値を設けていますが、県単位でのエリア分けはされません。同じ都道府県内でも、気候などの環境に差がある地域が多いためです。

寒い地域であればあるほど高い性能基準が求められ、南下することで基準値が緩みます。

区分1

北海道東北部

地区区分2

北海道南西部

地区区分3

青森県、岩手県、秋田県

地区区分4

宮城県、山形県、福島県、栃木県、新潟県、長野県

地区区分5および6

地区区分5お呼び6は各都道府県のエリアで異なるためまとめて記載します。

茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、福島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県

地区区分7

宮崎県、鹿児島県

地区区分8

沖縄県

断熱性能等級は省エネ性能の評価に大きく関係する

政府は国土交通省が定めた「断熱性能等級」をどこまで満たしているかで等級を決定し、省エネ住宅やZEHの認定が行われます。

これは長期優良住宅や省エネ住宅の認定や住宅ローン「フラット35」を借りる際などにも参考にされ、優遇措置を受けられるかの判断材料のひとつとして使用されます。

2022年、ZEH住宅の登場により、これまで使用されていた断熱性能等級4以上の等級5・6・7が新設されました。断熱性能が高い住宅として判断する際は、断熱性能等級4以上の数値を参考にしてみてください。

参考サイトはこちら

UA値と関連するその他の指標

住宅の気密性能を表す「C値」

C値とは、住宅にどの程度の隙間があるのか、その隙間の総面積を示しています。「隙間相当面積」と呼び、住宅全体の隙間面積を算出するものです。

住宅にある目に見えない隙間でも、そこから空気が漏れ出し気密性に影響します。C値の数値が低ければ低いほど高気密であると言えます。

もともと省エネ住宅の判断基準にも使用されていたC値ですが、建築技術の発展や建材の進歩により、C値の基準を満たしていても高気密、省エネであると一概には言えなくなり、2009年の法改正の際に判断基準値としては除外されています。

しかし、現在でも住宅製造の現場では気密性を計る上で参考にされています。

高気密と一般的に言われているのは1.0未満。コーケツホームズはコストと性能のバランスを考えた0.7未満の住宅をご提供しています。

家の中から外に熱がどの程度逃げるのかを表す「Q値」

家の中から外にどれだけ熱が逃げてしまったのかを示すのがQ値です。

単純な熱の出入りを示すのがQ値に対して、その熱の出入りの効率を示しているのがUA値です。

両者の値は密接に関係するものの、指標の目的や規模が異なるため両者の数値の意味を理解しておくことが大切です。

建物への日射熱の入りやすさを示す「ηAC値」

UA値と並び、断熱性能の指標として使用されているのがηAC(イータ・エーシー)値です。冷房期の平均日射熱取得率のことで、太陽光の日遮熱の入りやすさを示しています。

外皮を通って侵入した日射熱の量を外皮の単位面積当たりで算出した数値になるので、低ければ低いほどその性能が高いと言えます。遮熱性能の高い住宅は夏の暑い時期でも一次エネルギー消費を抑えることにつながり、省エネ効果が期待できます。

区分地域別の数値の詳細はこちら

断熱性能に目を向けて、賢い家づくりを楽しもう

いかがでしたか?今回は断熱性能について、その参考としている指標やメリットについて

ご紹介しました。「コーケツホームズでは、ZEH+のUA値を基準として、お客様に最適な性能の断熱品質の住宅を提供します。

断熱性能の数値を言われてもよくわからない、そもそも等級とは?区分地域とは?

などとお悩みの方もいらっしゃると思います。その際はぜひ私たちにご相談ください。

省エネで快適に暮らす家づくりについてプロのスタッフが皆様のお悩みを解決するお手伝いをさせていただきます。